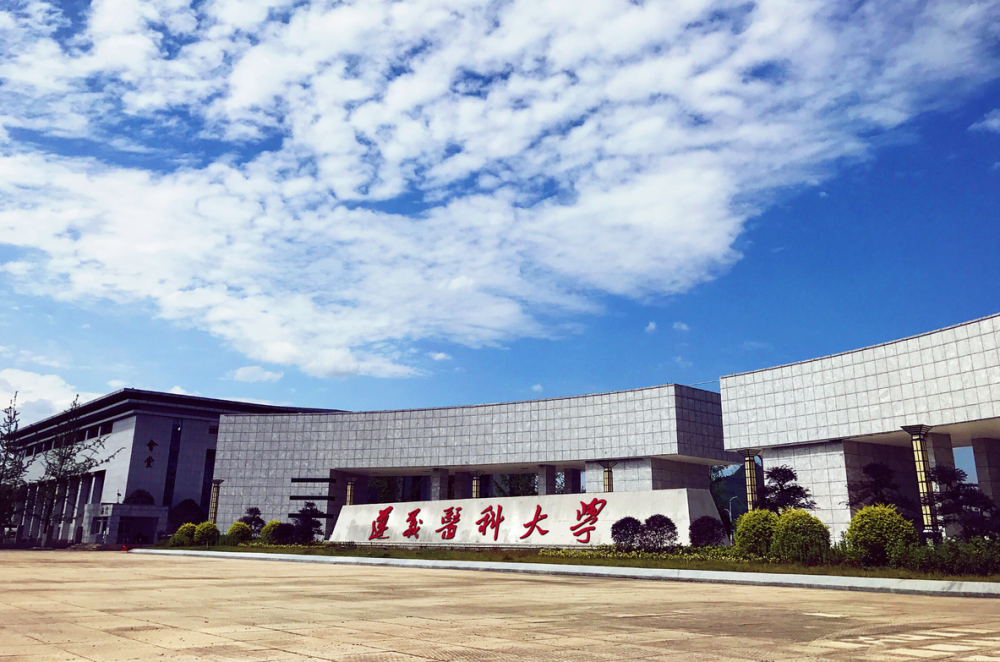

10月的重庆街头还飘着桂香,孙妈手机却收到了最凉的消息——儿子孙某某被遵义医科大动康复专业退学了。原因很简单:入学复查出色弱,不符合专业“不招色盲色弱”的要求。可让她想不通的是:高考体检时,儿子的报告明明写着“正常”啊?

这个18岁的体育特长生,为了拿下二级运动员证书,在操场跑坏了3双运动鞋;填报志愿时反复核对专业要求,确认“运动康复”没限制色弱才敢填;拿到录取通知书那天,还抱着奶奶哭着说“终于能去学自己喜欢的专业了”。可这一切,都被两份矛盾的体检报告撕成了碎片。

更扎心的是,家长带着孙某某去重庆多家医院复查,结果都显示“轻度色弱”——也就是说,孩子确实有色弱,但高考体检没查出来。“不是我们要‘闹’,是这张‘正常’的报告,把孩子的人生带偏了啊!”孙妈话里带着颤音,像根细针,扎进了很多家长心里。

对孙某某来说,现在的日子像“踩在云里”:原本该去学校报道的日子,他却坐在复读班的教室里,盯着课本上的“运动解剖学”发呆——同学问起“怎么回来复读”,他只能含糊说“没发挥好”,不敢提“体检失效”的事。而更让人焦虑的是,复读的压力、退学的阴影、未来的不确定性,像三块石头,压得他晚上翻来覆去睡不着。

这事在网上发酵后,评论区里的声音特别真实: 有重庆老乡骂“体检机构太不负责任”:“我们重庆娃儿的努力不是儿戏,高考体检是‘第一道关’,怎么能漏查?” 有网友理性分析:“可能是色弱程度轻,高考体检用的是老版图谱,复查用了更敏感的设备?” 也有当过老师的人叹气:“不管原因是什么,最亏的是孩子——18岁的青春,赔得起吗?”

其实,这不是第一次出现“体检失效”的事。去年成都有个考生,高考体检“视力正常”,入学后却因为弱视被退;前年西安的一个学生,因为高考体检没查出色盲,读了半年动画专业才被发现……这些“迟到的错误”,每一次都让家长寒心:高考体检的“严谨性”,到底是“流程”还是“形式”?

更关键的问题是:当“体检差错”发生时,谁该为孩子兜底? 是高考体检机构该站出来说“我们漏查了”?还是教育部门该给个“权威说法”?抑或是学校该有“补救措施”?毕竟,孙某某的错,从来不是“有色弱”,而是“信任了一张失效的证明”。

作为曾经跑过教育口的记者,我太明白高考体检对孩子的意义——它不是一张纸,是“我能行”的底气,是“未来可期”的凭证。可当这张凭证“失效”,孩子的底气该往哪放?

重庆教育部门已经回应“会介入调查”,可公众等的不是“正在处理”,是“为什么会这样”“以后怎么避免”。就像有网友说的:“我们要的不是‘道歉’,是‘不再有下一个孙某某’。”

18岁的青春,不该为“环节错误”买单。高考体检的每一道流程,都该像“过筛子”一样严——因为你筛的不是“合格与否”,是一个孩子对未来的信任。而这份信任,容不得半点“疏忽”。

孙某某说,他现在每天还是会去操场跑两圈,“就当是为明年的高考热身”。可我想,等调查结果出来的那天,他应该能收到一个答案:不是“你运气不好”,而是“有人为这个错误负责了”。毕竟,每个拼命奔跑的孩子,都该被世界认真对待——这才是高考体检最该有的“温度”。